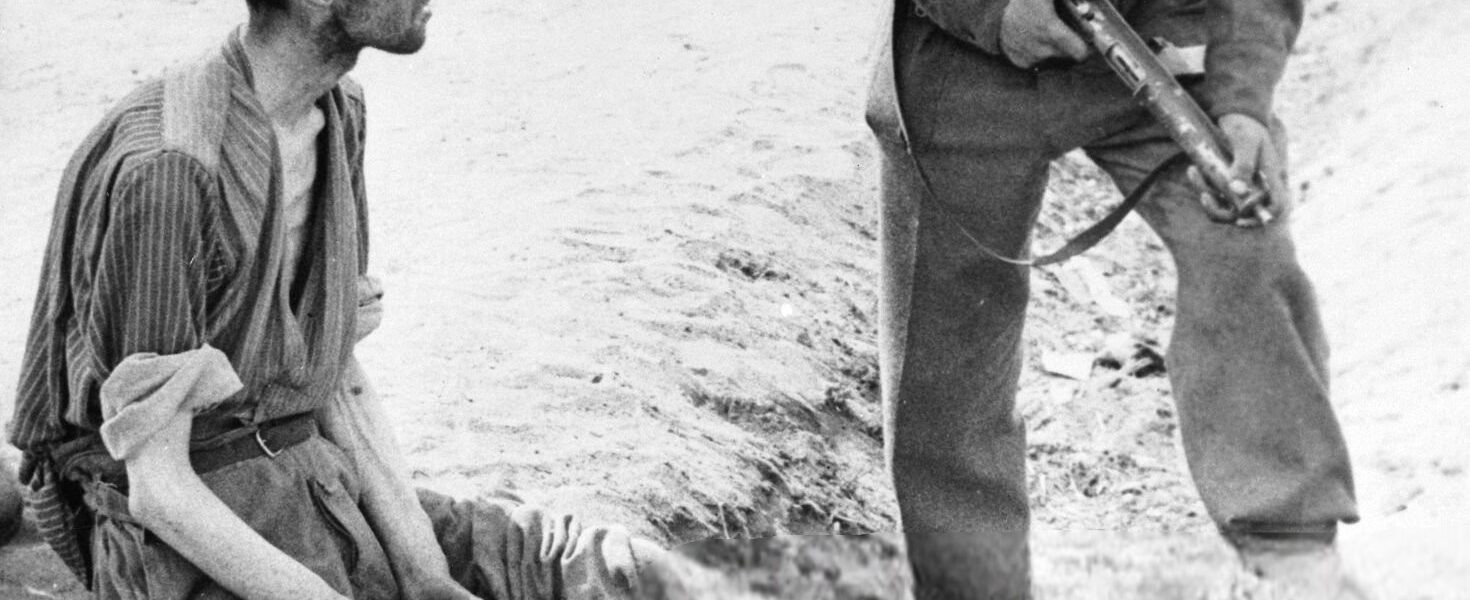

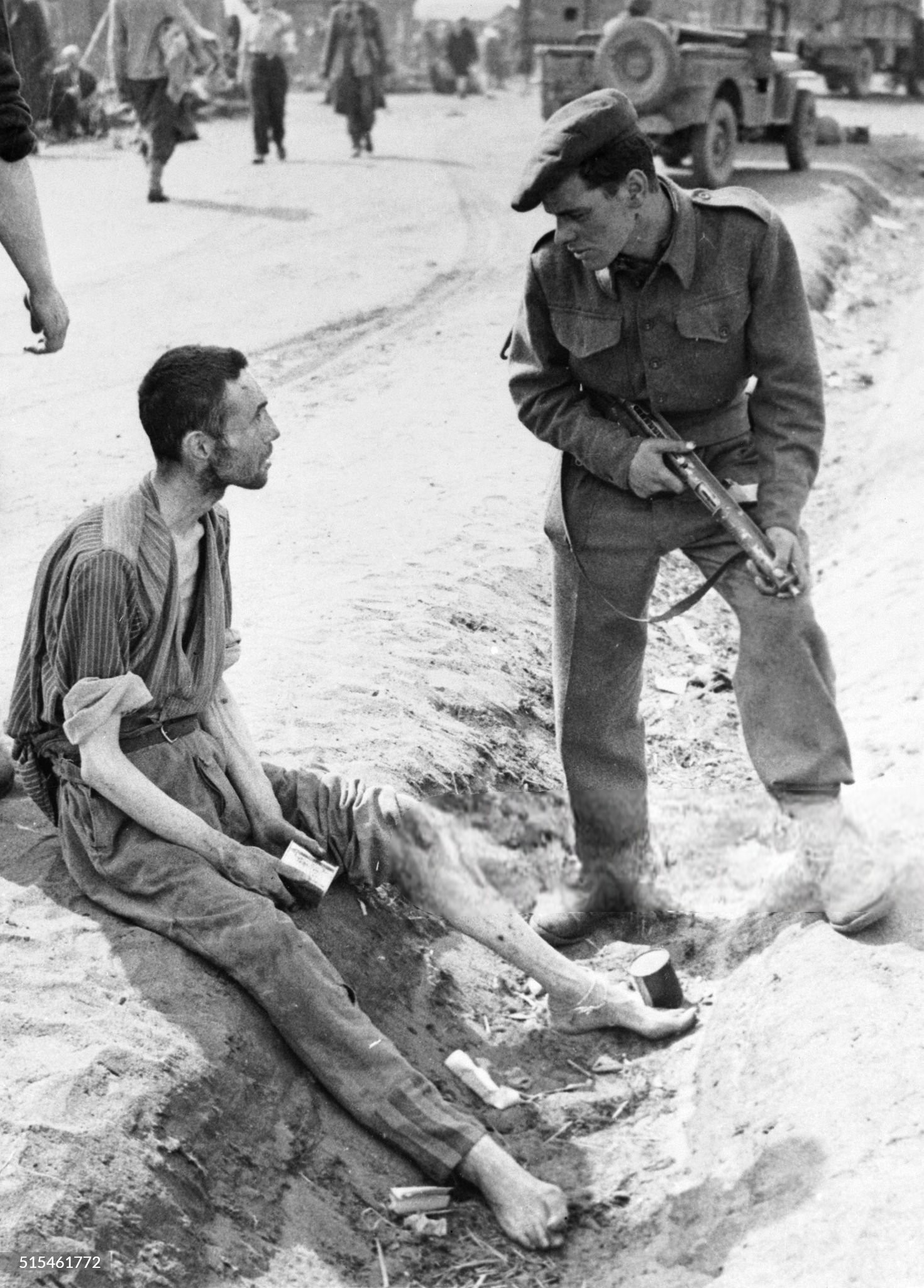

Zwischen Stacheldraht, Barackenruinen und der kaum greifbaren Realität des Grauens steht ein alliierter Soldat einem Überlebenden eines Konzentrationslagers gegenüber. Ihre Körper könnten nicht unterschiedlicher sein: Der eine in Uniform, mit gesunder Statur – der andere abgemagert bis auf die Knochen, in zerlumpter Häftlingskleidung, mit leerem Blick, der zu viel gesehen hat.

Doch in diesem Moment gibt es keine Ränge, keine Rollen. Nur zwei Menschen, die miteinander sprechen – oder es zumindest versuchen. Vielleicht fragt der Soldat: „Wie lange waren Sie hier?“ Vielleicht antwortet der Überlebende mit stockender Stimme, vielleicht sagt er nichts. Denn oft fehlten die Worte für das, was hinter diesen Mauern geschehen war.

Diese Begegnung – scheinbar einfach – war für viele alliierte Soldaten ein Schock, ein Blick in die Abgründe menschlichen Handelns. Für die Überlebenden war sie oft der erste menschliche Kontakt nach Monaten oder Jahren der Entmenschlichung, Misshandlung und Todesangst. Ein Gespräch bedeutete Hoffnung, Rückkehr in die Welt, ein erster Schritt zur Heilung.

Das Bild eines Soldaten im Gespräch mit einem KZ-Überlebenden steht nicht für militärischen Sieg, sondern für Empathie, Zuhören und Menschlichkeit inmitten der Ruinen der Zivilisation

Belsen, Deutschland: Ein britischer Soldat hört sich die Geschichte eines Häftlings des Horrorlagers Belsen an.