- Homepage

- Uncategorized

- Plötzlich nimmt Schüler HAYALI in die Mangel!

Plötzlich nimmt Schüler HAYALI in die Mangel!

Plötzlich nimmt Schüler HAYALI in die Mangel!

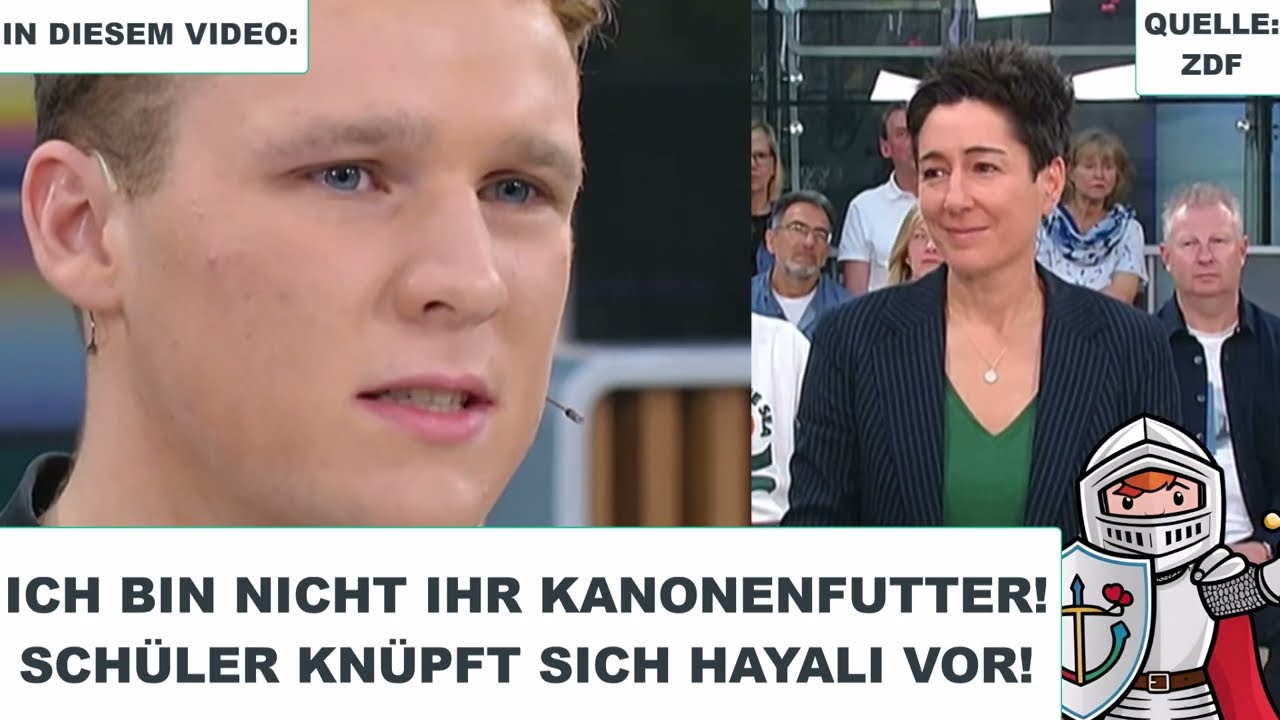

Es gibt Momente, die wie ein Blitz einschlagen. Momente, in denen die sorgfältig aufgebaute Fassade einer öffentlichen Veranstaltung Risse bekommt und die rohe, ungefilterte Realität durchbricht. Ein solcher Moment ereignete sich kürzlich in der Aula eines Gymnasiums in Köln, wo die renommierte ZDF-Journalistin Dunja Hayali zu einer Podiumsdiskussion über die „Rolle der Medien in der Demokratie“ geladen war. Was als lehrreicher Austausch zwischen einer erfahrenen Medienfrau und der nächsten Generation von Nachrichtenrezipienten geplant war, eskalierte zu einer Konfrontation, die seither in den sozialen Medien Wellen schlägt und eine tiefgreifende Debatte über Vertrauen, Verantwortung und die Zukunft des Journalismus entfacht hat.

Die Atmosphäre war zunächst entspannt, fast schon routiniert. Hayali, bekannt für ihre direkte Art und ihre Bereitschaft, sich auch kontroversen Themen zu stellen, sprach eloquent über die Herausforderungen des modernen Journalismus, über Fake News und die Wichtigkeit einer unabhängigen Berichterstattung. Die Schüler lauschten aufmerksam, stellten die üblichen Fragen nach dem Arbeitsalltag einer Journalistin, nach dem Umgang mit Hasskommentaren. Doch dann trat ein junger Mann namens Leo an das Mikrofon. Er wirkte nicht nervös, sondern bemerkenswert ruhig und vorbereitet.

„Frau Hayali“, begann er mit fester Stimme, „Sie sprechen von der Verantwortung der Medien, ein ausgewogenes Bild der Gesellschaft zu zeichnen. Aber wie passt diese Verantwortung zu einer Berichterstattung, die oft eine bestimmte moralische Haltung nicht nur transportiert, sondern aktiv einfordert? Ich spreche von dem, was viele als ‚Haltungsjournalismus‘ bezeichnen. Wie rechtfertigen Sie und Ihre Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Berichterstattung, bei der die eigene Weltanschauung oft wichtiger zu sein scheint als die neutrale Information – finanziert durch Zwangsbeiträge von Bürgern, die diese Haltung vielleicht gar nicht teilen?“

Ein Raunen ging durch die Aula. Die Frage war kein unüberlegter Angriff, sondern eine präzise formulierte Anklage. Sie traf nicht nur Hayali persönlich, sondern zielte auf das Herz des Systems, das sie vertritt. In diesem einen Satz bündelte der Schüler die Frustration und das Misstrauen, das in Teilen der Bevölkerung seit Jahren schwelt: die Kritik am Rundfunkbeitrag, der Vorwurf der Einseitigkeit und die Wahrnehmung einer abgehobenen Medienelite, die den Kontakt zur Lebensrealität vieler Menschen verloren hat.

Dunja Hayalis Lächeln gefror für einen Augenblick. Man konnte sehen, wie die Worte des Schülers ihre Wirkung entfalteten. Sie, die unzählige Interviews mit den Mächtigsten des Landes geführt und sich hitzigen Debatten gestellt hatte, war sichtlich überrascht von der Schärfe und Intelligenz dieser Frage, die von einem Teenager kam. Für einen Moment herrschte eine fast greifbare Stille im Raum. Es war nicht mehr nur eine Schulveranstaltung; es war ein Showdown der Generationen, ein Duell zwischen dem etablierten Journalismus und seinem jungen, kritischen Publikum.

Ihre Antwort war ein Meisterstück der professionellen Deeskalation, aber auch ein Eingeständnis. Sie bedankte sich zunächst für die „mutige und wichtige Frage“ und räumte ein, dass der Vorwurf des „Haltungsjournalismus“ nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sei. „Journalisten sind auch nur Menschen“, erklärte sie, „und natürlich haben wir eine Haltung. Es wäre unehrlich, das zu leugnen.“ Der entscheidende Punkt sei jedoch, diese Haltung transparent zu machen und sie von der reinen Nachrichtenvermittlung zu trennen. Sie verteidigte den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der eben nicht nur informieren, sondern auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leisten solle.

Doch Leo ließ nicht locker. „Aber wo verläuft die Grenze?“, hakte er nach. „Wenn Kommentare und Berichte so vermischt werden, dass der Zuschauer kaum noch unterscheiden kann, was Fakt und was Meinung ist, untergräbt das nicht genau jenes Vertrauen, das Sie einfordern?“

Dieser Austausch, der nur wenige Minuten dauerte, wurde mit einem Handy gefilmt und fand schnell seinen Weg ins Internet. Innerhalb von Stunden explodierte der Clip auf X, Facebook und TikTok. Die Reaktionen waren gespalten und extrem. Auf der einen Seite wurde der Schüler als Held gefeiert, als Stimme einer Generation, die sich nicht mehr mit vorgefertigten Antworten zufriedengibt. Kommentare wie „Endlich sagt’s mal einer!“ oder „Dieser Junge hat mehr Rückgrat als die meisten Politiker“ sammelten Tausende von Likes. Er wurde zum Symbol des bürgerlichen Widerstands gegen eine als arrogant empfundene Medienkaste.

Auf der anderen Seite formierte sich die Verteidigung für Hayali und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man warf dem Schüler populistische Vereinfachung vor und lobte Hayalis souveräne und dialogbereite Reaktion. Sie habe sich der Kritik gestellt, anstatt sie abzubügeln, und damit wahre Größe bewiesen. Unterstützer argumentierten, dass ein Journalismus ohne Haltung zahnlos und irrelevant sei, besonders in Zeiten, in denen demokratische Werte von extremistischen Kräften bedroht werden.

Was diesen viralen Moment so bedeutsam macht, ist, dass er weit über die Personen Dunja Hayali und den Schüler Leo hinausgeht. Er ist ein Symptom für eine tiefe Kluft in unserer Gesellschaft. Eine Kluft zwischen denen, die den traditionellen Medien noch vertrauen, und jenen, die sie für ein Propagandainstrument einer politischen Agenda halten. Es ist auch ein Generationenkonflikt. Eine jüngere Generation, die mit einer unendlichen Vielfalt an Informationsquellen im Internet aufgewachsen ist, hinterfragt die Autorität etablierter Institutionen radikaler als je zuvor. Sie verlangen Transparenz, Authentizität und die Bereitschaft, die eigene Machtposition kritisch zu reflektieren.

Der Vorfall in der Kölner Aula legt den Finger in die Wunde des deutschen Mediensystems. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, einst als Garant für eine unabhängige und qualitativ hochwertige Grundversorgung konzipiert, kämpft heute massiv um seine Legitimität. Die Debatte um den Rundfunkbeitrag ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Im Kern geht es um die Frage: Wen repräsentieren diese Sender noch? Sprechen sie die Sprache der Menschen im Land, oder bedienen sie vor allem eine akademisch-urbane Blase?

Die Konfrontation zwischen dem Schüler und der Journalistin zeigt, dass diese Fragen nicht länger ignoriert werden können. Sie werden nicht mehr nur in anonymen Online-Foren diskutiert, sondern brechen sich nun auch im realen Leben Bahn – direkt und unmissverständlich. Für den Journalismus ist dies eine immense Herausforderung, aber auch eine Chance. Eine Chance, in einen echten Dialog zu treten, die eigene Arbeit selbstkritisch zu hinterfragen und das verlorene Vertrauen Stück für Stück zurückzugewinnen.

Dunja Hayali hat an diesem Tag vielleicht eine schwere Prüfung durchlebt, aber ihre Reaktion zeigte auch einen Weg auf: nicht ausweichen, sondern zuhören. Den Kritiker ernst nehmen, auch wenn seine Fragen schmerzen. Denn der Moment, in dem ein Schüler eine erfahrene Journalistin in die Mangel nimmt, ist kein Zeichen für den Verfall der Debattenkultur, sondern vielleicht – nur vielleicht – für ihre lebendige und dringend notwendige Erneuerung.