La Ligne Maginot française : son histoire complète et son héritage après la Seconde Guerre mondiale.

Tel un serpent de béton disjoint et recouvert de mousse, la ligne Maginot française serpente sur quelque 1 300 kilomètres, de la frontière méditerranéenne avec l’Italie vers le nord, jusqu’à disparaître près de la mer du Nord. Ses yeux vides et aveugles – d’où les canons et les mitrailleuses fixaient autrefois sans ciller l’ennemi traditionnel de la France – contemplent aujourd’hui un paysage bucolique qui laisse peu de traces des événements historiques qui s’y sont déroulés il y a plus de soixante ans. Construit sur une période de onze ans pour un coût d’environ sept milliards de francs d’avant-guerre, le serpent était le dernier et le meilleur espoir de la France pour éviter une nouvelle invasion allemande, une nouvelle guerre dévastatrice. Le serpent est le plus grand vestige de la Seconde Guerre mondiale. C’est la ligne Maginot.

Considérée par beaucoup comme un échec coûteux, symbole de la passivité et du repli français, de sa « mentalité de bunker » et de son refus d’affronter avec audace la menace nazie grandissante dans les années 1930, la ligne Maginot fut un projet incroyablement coûteux et hautement controversé. En un sens, cependant, elle a accompli exactement ce pour quoi elle avait été conçue : elle a contraint l’ennemi à envahir la France à un autre endroit.

30 invasions allemandes antérieures en France

La Ligne Maginot est née de la crainte profonde de la France d’une nouvelle invasion par son voisin et ennemi de toujours, l’Allemagne. Hormis quelques rivières et les douces montagnes des Vosges, il existe peu de barrières naturelles à une invasion. Trente fois au cours des siècles, les guerriers teutoniques ont pénétré en France pratiquement sans entrave et, à cinq reprises, rien qu’au XIXe siècle, les canons allemands ont mis Paris en péril. La guerre franco-prussienne de 1870, dont les généraux et les dirigeants politiques français se souvenaient encore amèrement en 1914, a démontré à quel point la France était impuissante face à une agression déterminée.

Pour préparer l’avenir, les Français se sont tournés vers le passé. Des fortifications fixes, solidement construites, existent depuis l’Antiquité, atteignant leur apogée avant Maginot sous le règne de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, lorsque le brillant officier et ingénieur Sébastien le Prestre de Vauban conçut et supervisa la construction d’une série de forteresses qui défendirent admirablement les intérêts français. Les créations ingénieuses de Vauban protégèrent une centaine de villes, villages et autres lieux importants, dont Tournai (Belgique), Briançon, Ypres et Strasbourg, pour n’en citer que quelques-uns. Malgré leur coût exorbitant et leur vulnérabilité aux conquêtes, les fortifications fixes demeurèrent pendant des siècles la meilleure défense contre une force attaquante, et les Français étaient parmi les maîtres de ce type de fortification.

Il en fut de même jusqu’à la Grande Guerre de 1914-1918, où les épais murs de béton et les fortifications profondément enfouies de Verdun se révélèrent très difficiles à percer pour les forces du Kaiser. L’un des immenses forts de Verdun, Douaumont, fut bombardé par des milliers d’obus, jusqu’à 420 mm de calibre, mais seules cinq de ses trente casemates tombèrent aux mains des Allemands au cours d’une bataille qui dura dix mois et causa des pertes inimaginables des deux côtés.

Les effectifs entravés par la Grande Guerre

Cette réalité, combinée à un autre facteur crucial, a conduit les Français à croire que leur sécurité future résidait dans le béton armé. L’autre facteur qui a inévitablement orienté la France vers les fortifications fixes a été le massacre de ses fils pendant la Première Guerre mondiale ; on estime que 1,2 million de Français ont perdu la vie pendant ce conflit. En conséquence, il y a eu 1,2 million de pères potentiels de moins au retour de la guerre, et le taux de natalité en France a chuté brutalement après la guerre. Cette baisse de la natalité laissait présager une grave pénurie de futurs soldats pour assurer la défense de la nation, ce qui a nécessité de trouver d’autres moyens de défense.

Pour certains experts, la Grande Guerre a prouvé que les fortifications fixes n’avaient aucun avenir. La guerre suivante, affirmaient-ils, serait une guerre hautement mobile. L’avènement du dirigeable, de l’avion et du char a permis de contourner facilement les fortifications terrestres. Les fortifications fixes, affirmaient-ils, étaient aussi obsolètes et éteintes que les dinosaures. Certains ont repris le postulat de Karl von Clausewitz : « Si vous vous retranchez derrière de solides fortifications, vous obligez l’ennemi à chercher une solution ailleurs. »

Les hommes chargés de la défense de la France ne se laissèrent pas influencer. L’organisation d’une grande armée permanente étant impossible avant au moins une génération, une ligne de forteresses, chacune au moins aussi puissante que Douaumont, était considérée comme le principal moyen de contenir l’invasion des Huns.

La France avait une autre raison d’adopter l’idée de fortifications fixes. Après l’Armistice de 1918, les Américains et les Britanniques, choqués par le coût et le carnage de la guerre, refusèrent de garantir qu’ils viendraient en aide à la France si elle était à nouveau attaquée. Se sentant trahie par ses alliés, la France comprit qu’elle devait se replier sur elle-même pour assurer sa survie.

Le « Front continu »

Alors que l’Allemagne était secouée par les troubles politiques et économiques à la fin des années 1920, les dirigeants français craignaient manifestement un nouveau conflit, encore plus terrible. La sécurité semblait reposer sur une stratégie efficace issue de la dernière guerre : le concept du « front continu ». Bien que sévèrement mis à mal par endroits, ce « front continu » avait, pour l’essentiel, tenu ; les envahisseurs allemands avaient finalement été repoussés. Les dirigeants politiques et militaires français supposaient que la prochaine guerre – et ils étaient convaincus qu’il y en aurait une autre – nécessiterait à nouveau la mise en place d’un front continu, notamment compte tenu de la pénurie d’effectifs prévue en France. Un mur défensif protégeant sa frontière avec l’Allemagne – et au-delà – serait nécessaire pour stopper toute invasion suffisamment longtemps pour permettre l’appel des réserves et leur transport vers le front.

C’était du moins la théorie. La question était désormais de savoir si cela pouvait être mis en pratique. Un tel mur devrait s’étendre de la Méditerranée à la Manche et coûterait des milliards de francs. Seule la Grande Muraille de Chine, longue de près de 6 400 kilomètres, couvrait une distance plus grande. Une telle chose était-elle seulement possible ?

À partir de 1922, la faisabilité de la construction d’un tel ouvrage défensif fut étudiée et vivement débattue par la Commission de défense du territoire, dirigée par les maréchaux Philippe Pétain, Ferdinand Foch et Joseph Joffre, héros français de la Grande Guerre. Si Foch et Joffre prônaient une approche plus souple et mobile, Pétain était clairement favorable à une ligne défensive statique et fortement fortifiée. Progressivement, les vues de Pétain l’emportèrent et, en décembre 1925, la commission fut remplacée par la Commission de défense des frontières, créée par le ministre de la Guerre Paul Painlevé, pour approfondir la question.

Négliger la Belgique

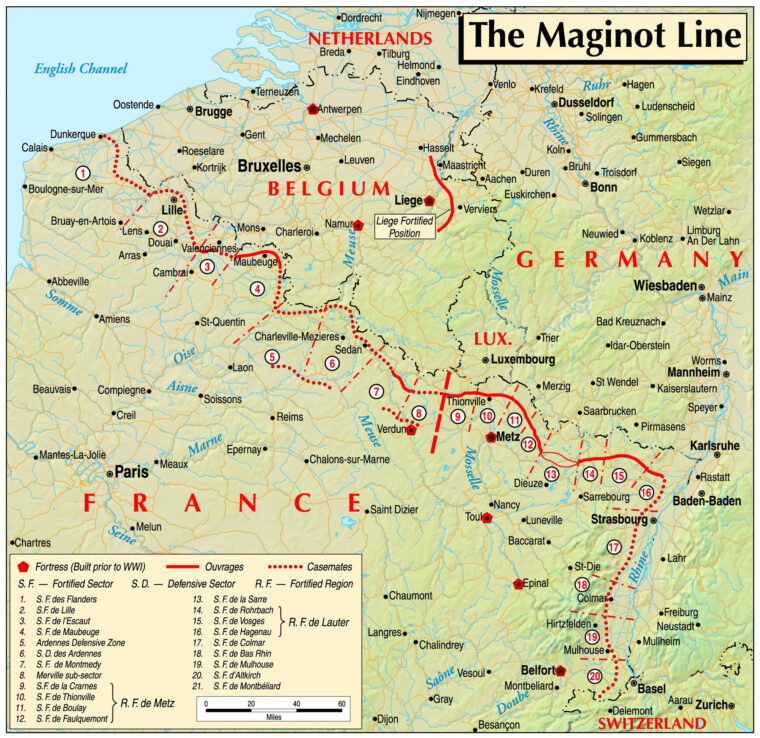

Le conseil de Painlevé détermina que trois voies d’invasion les plus probables nécessitaient une fortification immédiate. Trois régions fortifiées furent établies : la RF de Metz, dans la vallée de la Moselle entre Longuyon et Téting sur la Nied, destinée à bloquer toute incursion dans la vallée et à protéger la zone industrielle de Briey-Thionville ; la RF de Lauter, à l’est de la forêt de Hagenau entre la Sarre et le Rhin, qui fermerait la route d’invasion utilisée par les Allemands en 1870 ; et la RF de Belfort, ou Haute-Alsace, qui garderait la trouée de Belfort dans les Vosges, près du point de rencontre des frontières de la France, de l’Allemagne et de la Suisse.

L’historien et journaliste William Shirer a observé : « Le problème avec la ligne Maginot était qu’elle était mal placée. La route d’invasion classique vers la France, empruntée par les Allemands depuis près de deux millénaires, depuis les premiers temps des tribus, passait par la Belgique. C’était le chemin le plus court et le plus facile, car il traversait un terrain plat et ne comportait que peu de rivières importantes à traverser. »

Les planificateurs répliquèrent à leurs critiques en affirmant que les défenses de la région Alsace-Lorraine forceraient les Allemands à lancer des attaques frontales désastreuses contre la place forte. Si les Allemands choisissaient de contourner les défenses, ils devraient violer la neutralité de la Belgique ou de la Suisse, et les Français supposaient que les Allemands ne risqueraient pas une condamnation internationale en violant à nouveau un territoire neutre. Mais, surtout, on espérait que la simple présence d’une ligne défensive aussi massive dissuaderait les Allemands d’envisager une invasion.

En septembre 1927, le Comité d’organisation des régions fortifiées (CORF) fut créé et, en février suivant, débutèrent les travaux de construction de deux installations expérimentales à petite échelle qui permettraient aux ingénieurs de mettre au point les détails pratiques.

Début 1930, alors que le monde était en proie à une crise économique, les crédits initiaux alloués à ce projet colossal – quelque trois milliards de francs – furent examinés de près par la Chambre des députés française ; Painlevé était démis de ses fonctions et rien ne garantissait que les fonds nécessaires seraient alloués. Son successeur au poste de ministre de la Guerre était un véritable géant (il mesurait 1,98 m), André Maginot, ancien député et invalide de la Grande Guerre.

« Une impérieuse nécessité »

Maginot avait également servi, en 1913-1914, comme sous-secrétaire d’État à la Guerre. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il eut le choix entre servir au Parlement ou dans l’armée ; il choisit la seconde option, renonçant à une affectation de simple soldat. Récipiendaire de la plus haute distinction française pour bravoure, le sergent Maginot fut grièvement blessé lors d’une patrouille dans la nuit du 9 novembre 1914. Sa rotule fut brisée, mais sa jambe fut sauvée ; il marcherait avec un genou fusionné jusqu’à la fin de ses jours. Devenu ministre de la Guerre, Maginot, alors âgé de 53 ans, se consacra pleinement, avec son ministère, à la concrétisation de l’idée de la ligne défensive de Painlevé.

Dans un discours prononcé devant les députés réunis en janvier 1930, Maginot lança un vibrant plaidoyer en faveur du financement des défenses : « Quelle que soit la forme d’une nouvelle guerre, quelle que soit la part qu’y prennent l’aviation, les gaz, les différents procédés destructeurs de la guerre moderne, il y a une impérieuse nécessité : empêcher la violation de notre territoire par les armées ennemies. Nous connaissons tous le coût d’une invasion, avec son triste cortège de ruines matérielles et de désolation morale. » Bien que la France fût au bord de la faillite à cause de la guerre, la Chambre des députés vota néanmoins l’allocation des capitaux nécessaires.

La construction des quatre premières forteresses, à Rochonvillers, Hackenberg, Simserhof et Hochwald – toutes destinées à protéger l’Alsace-Lorraine, région industrialisée et riche en minéraux – commença bientôt. On prévoyait que le projet durerait cinq ans. André Maginot, cependant, ne vécut pas assez longtemps pour assister au succès ou à l’échec du système défensif qui portait son nom ; il mourut le 7 janvier 1932, emporté par la fièvre typhoïde après avoir mangé des huîtres avariées lors d’un banquet du réveillon du Nouvel An.

Édouard Daladier prit la relève comme ministre de la Guerre et s’engagea à poursuivre les travaux. Le projet progressa dans la mesure où les finances le permettaient. Le temps pressait, car l’année suivante, de l’autre côté de la frontière, Adolf Hitler serait nommé chancelier d’Allemagne. Il nourrissait une profonde haine envers la France pour avoir formulé les dispositions sévères et anti-allemandes du traité de Versailles.

1933 : La construction s’agrandit

Aux enjeux économiques exorbitants de la construction d’un mur défensif sur toute la longueur de la frontière orientale de la France s’ajoutaient de sérieuses considérations politiques. L’argument initial de Pétain pour la construction de la ligne était notamment qu’en forçant les Allemands à contourner la ligne, ils seraient contraints de violer le territoire belge et/ou suisse, et que la France s’était engagée à venir en aide à tout allié envahi. Comme l’a écrit l’historien Anthony Kemp : « Compte tenu de l’alliance avec la Belgique, comment la France pouvait-elle justifier moralement la fortification de leur frontière commune sans donner l’impression qu’en cas de danger, elle n’irait pas porter secours ? De plus, cela impliquerait un manque de confiance dans l’armée belge. » Ainsi, pour éviter d’offenser les Belges, la France prit la décision fatale de ne pas prolonger le mur jusqu’à la mer du Nord. Elle espérait que, si les Allemands envahissaient à nouveau, ils ne répéteraient pas le plan Schlieffen – une attaque par les Pays-Bas – qui s’était avéré si efficace en 1914.

Le rythme des travaux s’accéléra ; en 1933, 20 fortifications majeures et 27 fortifications mineures, ainsi que des centaines d’autres ouvrages, étaient en construction dans l’angle Alsace-Lorraine, face à l’Allemagne. Mais en 1934, Daladier craignait, à juste titre, que ce tronçon relativement court d’ouvrages défensifs puisse être facilement contourné. Il fit pression pour obtenir les fonds nécessaires au prolongement de la ligne au-delà des structures d’origine, et les obtint.

La Ligne Maginot était organisée comme une « défense en profondeur ». Des dizaines de forteresses, bunkers, casemates, abris, des kilomètres de souterrains et autres dispositifs constituaient le système défensif le plus avancé technologiquement de l’époque. Une armée de planificateurs, d’architectes, d’ingénieurs et de spécialistes de l’armement imaginèrent certains des obstacles les plus redoutables jamais conçus pour contrecarrer l’ennemi. Les positions les plus avancées, une série de petits postes extérieurs, appelés maisons fortes, étaient implantées directement le long de la frontière. Si l’ennemi était aperçu s’approchant massivement de la frontière, les occupants de ces postes d’écoute donnaient l’alerte, menaient une action retardatrice, démolissaient les ponts voisins et dressaient des obstacles aux carrefours avant de se replier.

Deux « Ouvrages » principaux

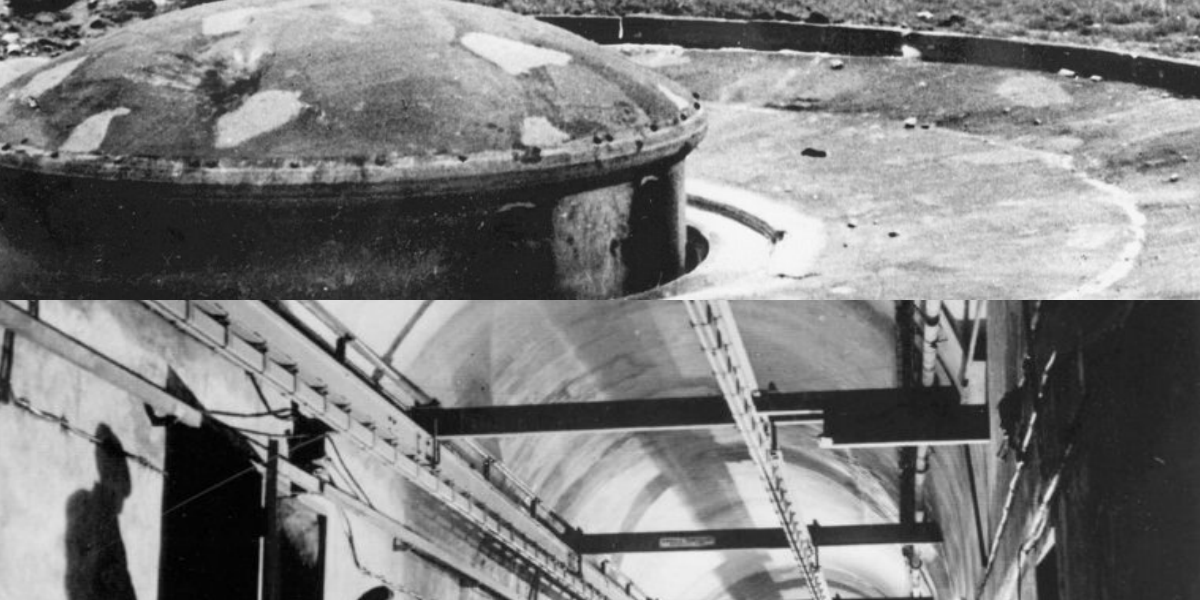

Derrière cette ligne avancée, à environ deux ou trois kilomètres en arrière, se trouvait une série de casemates à deux niveaux, équipées d’armements de petit calibre, principalement des canons antichars de 25 mm, 37 mm et 47 mm, ainsi que de mitrailleuses. Ces positions étaient situées à environ 1 200 mètres des casemates voisines et pouvaient fournir des tirs interconnectés et s’appuyer mutuellement. Outre des embrasures de tir, de nombreuses casemates étaient équipées de tourelles en acier « escamotables » qui pouvaient être levées et abaissées à volonté.

Les casemates présentaient des conceptions et des fonctions variées. La plupart étaient construites à flanc de colline, de sorte que pratiquement rien n’était visible de face. Les tourelles (la plupart des casemates en comptaient deux) ressemblaient à d’immenses champignons d’acier contenant des observateurs, des mitrailleuses, des mortiers ou des canons antichars. Les murs en béton armé mesuraient entre 1,20 et 2,10 mètres d’épaisseur. L’entrée se trouvait à l’arrière de la casemate et était, naturellement, plus exposée, même si des embrasures de canons y étaient également aménagées, et la lourde porte d’acier se trouvait de l’autre côté d’un pont rétractable enjambant un fossé.

Les quartiers d’habitation des garnisons, comptant de 12 à 60 hommes, se trouvaient au niveau inférieur de la casemate, conçue pour être autonome. Un générateur diesel fournissait électricité et éclairage, un système de climatisation et de ventilation, un puits et une pompe à eau, ainsi que des entrepôts remplis de vivres et de munitions. Certaines casemates étaient reliées aux casemates voisines par des tunnels souterrains. Devant et entre les casemates se trouvaient des rails d’acier posés verticalement dans le béton pour servir de pièges à chars et, à certains endroits, des fossés antichars étaient creusés pour arrêter les Panzers ennemis ou les diriger vers des zones de destruction mortelle.

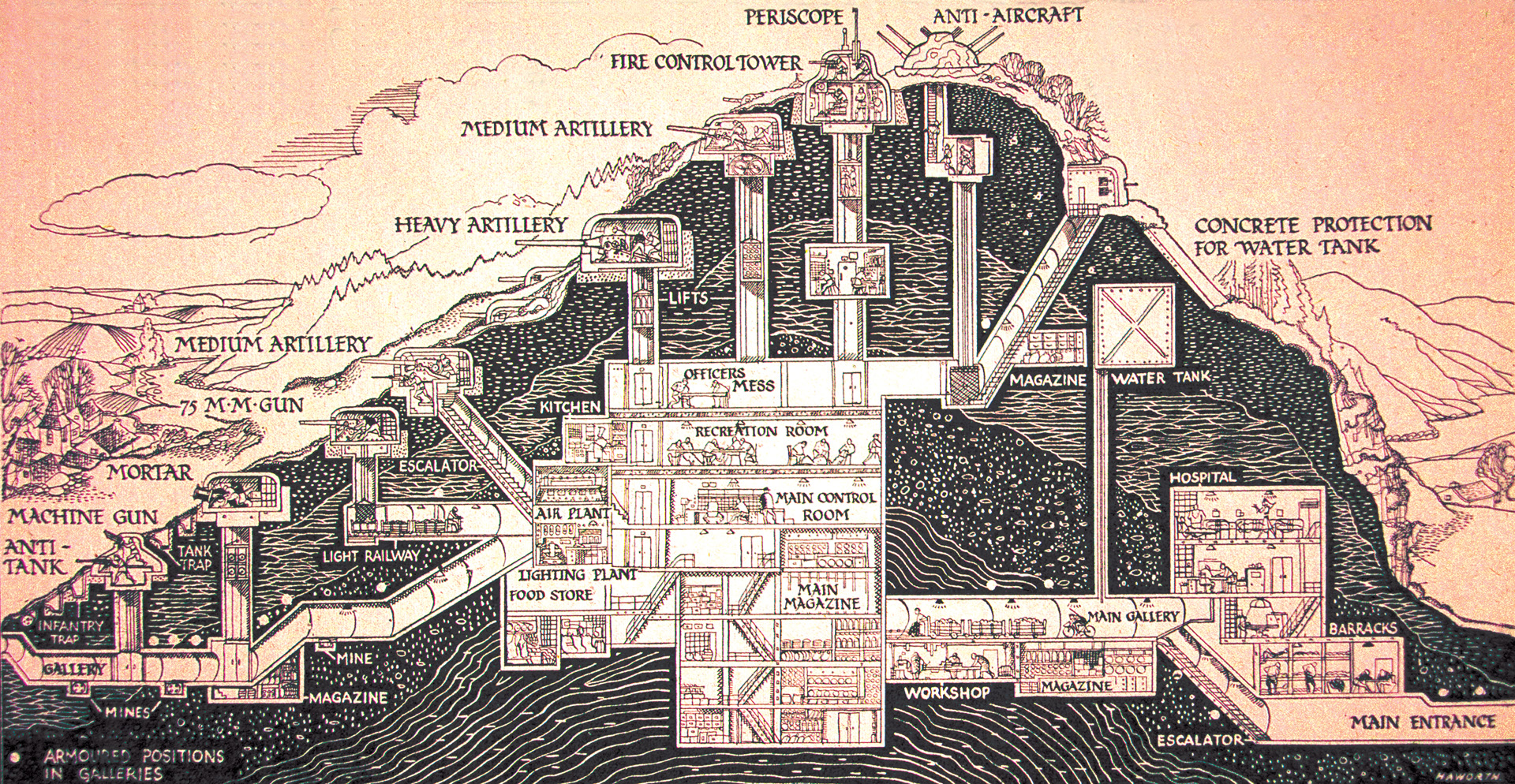

À environ cinq kilomètres derrière les casemates se trouvaient les véritables « dents » de la ligne Maginot française : les ouvrages , ou forteresses, divisés en deux catégories principales, selon la taille de leur garnison et leur armement. Les forteresses d’infanterie étaient appelées « petits ouvrages », tandis que les plus grandes forteresses d’artillerie étaient appelées « gros ouvrages » . Chaque gros ouvrage possédait deux entrées, l’une pour le personnel, l’autre pour les munitions et le ravitaillement, parfois jusqu’à deux kilomètres à l’arrière et accessibles par un train électrique souterrain.

Les ouvrages étaient des merveilles technologiques. Les toits en béton armé étaient si épais qu’ils étaient quasiment impénétrables aux munitions allemandes. Les forteresses mineures disposaient de deux ou trois « blocs de combat », chacun doté de sa propre tourelle, et pouvaient accueillir de 65 à 250 hommes. Les grandes forteresses ressemblaient, à bien des égards, à des villes souterraines, même si d’autres les comparaient à de grands sous-marins en béton. Les deux visions étaient exactes, car la vie des troupes sous terre était humide et lugubre. Les eaux d’infiltration devaient être pompées en permanence. L’air était froid, presque moite. Seule une lumière artificielle éclairait la multitude de pièces et, malgré un système de ventilation performant, l’air frais était quasi inexistant, sauf pour ceux affectés aux postes d’observation et aux tourelles exposées aux courants d’air, où l’air pressurisé des forts souterrains soufflait comme une bourrasque.

La vie au milieu des bunkers

Pour aider les observateurs et les artilleurs à viser leurs cibles, les murs intérieurs des tourelles étaient décorés de dioramas dessinés et peints qui représentaient les caractéristiques du terrain de la campagne environnante ainsi que leurs portées et leurs azimuts prédéterminés.

Malgré les nombreux désagréments, la vie sous terre n’était pas totalement intolérable. De vastes cuisines et réfectoires nourrissaient les troupes, tandis que des hôpitaux et des cabinets dentaires bien équipés répondaient à leurs besoins médicaux. On y trouvait des dortoirs, des latrines, des caves à vin (bien sûr !), une cantine, une morgue, une centrale électrique de secours et même des cellules de prison. Le transport du personnel, de la nourriture et des munitions vers toutes les sections des longs tunnels en béton était assuré par un train électrique. Pour se divertir, les soldats avaient droit à des films. Pour éviter que les hommes ne développent des problèmes de santé liés à la carence en vitamine D, des séances régulières sous des lampes solaires étaient organisées. Étonnamment, le moral des troupes troglodytes restait élevé, car elles étaient convaincues qu’en cas de guerre, elles se trouveraient dans l’endroit le plus sûr et le plus imprenable de France.

L’armement variait selon le gros ouvrage . Les tourelles blindées, rétractables et rotatives, étaient équipées d’obusiers de 75 mm, de mortiers de 135 mm ou de canons antichars de 37 mm ou 47 mm. D’autres tourelles abritaient également des mortiers de 50 mm ou 81 mm ou des lance-grenades, tandis que d’autres encore combinaient la puissance de feu d’un canon antichar de 25 mm et d’une mitrailleuse double Reibel de 7,5 mm, et certaines étaient entièrement équipées de mitrailleuses. De nombreuses tourelles d’observation plus petites, équipées de périscopes ou d’ouvertures de visée, parsemaient également le paysage.

Dans le cas improbable où l’ennemi percerait la ligne de la forteresse, les troupes se retrouveraient face à une autre ligne de casemates et de bunkers à environ cinq kilomètres en arrière. Plus loin encore se trouvaient des casernes de temps de paix pour les troupes, des entrepôts de vivres et de munitions, des voies ferrées pour transporter les soldats et les munitions vers les forteresses, des centrales électriques, d’énormes canons ferroviaires et autres positions d’artillerie, etc.

Contrairement à son homologue chinois, aucune tentative n’a été faite pour créer une ligne de fortifications solide et ininterrompue. Au lieu de cela, des intervalles ont été créés délibérément entre les points forts et couverts par des obstacles antichars, des concentrations d’artillerie et de puissantes forces d’infanterie mobiles. C’est à ces brèches soigneusement choisies, choisies pour offrir aux défenseurs français tous les avantages du terrain, que les envahisseurs recevraient le coup de grâce . La frontière longeant l’épaisse forêt des Ardennes belges n’était que légèrement fortifiée, car les Français étaient convaincus qu’aucune force d’invasion de grande envergure ne pourrait progresser le long des sentiers étroits ou à travers l’épais enchevêtrement d’arbres et de fourrés. Le maréchal Pétain aurait déclaré en 1934 : « Avec des modifications spéciales, la forêt des Ardennes est impénétrable. Ce secteur n’est donc pas dangereux. »

La Belgique déclare sa neutralité

En 1935, la France pressentait qu’une nouvelle guerre avec l’Allemagne approchait à grands pas. Outre la réoccupation armée de la Rhénanie par Hitler, le retour inattendu de la Sarre à l’Allemagne provoqua une onde de choc majeure dans toute la République. Supposant que la Sarre voterait pour devenir française ou resterait sous le contrôle de la Société des Nations, la France n’avait pas prévu de fortifier la région entre la RF de Metz et la RF de Lauter. Lorsque la population vota en janvier 1935 pour le rattachement à l’Allemagne, la France commença à combler rapidement le vide avec des casemates et des ouvrages . De plus, des barrages furent construits dans la région afin qu’en cas d’assaut allemand, ils puissent être détruits et que toute la région soit inondée et rendue impraticable.

La phase initiale de construction de la ligne Maginot fut achevée fin 1935, et les premières troupes occupèrent les positions en mars suivant. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef français, avait bien pressenti que les Allemands, en cas de guerre, éviteraient la ligne Maginot et perceraient la Belgique vers le nord-est de la France, comme ils l’avaient fait pendant la Grande Guerre. Gamelin avait une grande confiance en la Belgique, dont le fort d’Ében-Émael, à la frontière belgo-allemande près de Liège, était réputé pour être la forteresse la plus puissante d’Europe, et peut-être du monde.

Les espoirs de la France de voir la Belgique demander une contre-attaque française furent anéantis lorsque la Belgique déclara sa neutralité permanente. Aucune armée étrangère, française ou allemande, ne serait autorisée à entrer en Belgique, déclara le Premier ministre Paul-Henri Spaak. Rejetant le souhait initial de la France d’éviter d’offenser les Belges, Daladier répondit en annonçant que la France étendrait les défenses de la ligne Maginot jusqu’à la mer du Nord. Plusieurs milliers de casemates, bunkers, champs de mines et autres obstacles furent érigés à la hâte le long de la frontière franco-belge, de Longuyon jusqu’à Dunkerque, au nord. La France se tourna alors vers le sud, en direction d’une autre menace potentielle.

Après l’arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en 1922, la France percevait l’Italie comme un adversaire potentiellement inquiétant, et des efforts furent déployés pour fortifier les cols de montagne le long de la frontière française, au plus près des Alpes. Même l’île de Corse, située en Méditerranée entre la France et ses colonies africaines, fut fortifiée contre toute invasion.

La « Sitzkrieg » de huit mois

Tandis que la France continuait de renforcer et d’allonger la ligne Maginot, le monde se rapprochait de la guerre. À une vitesse fulgurante, l’Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Bien que terriblement mal préparées, la France et la Grande-Bretagne respectèrent leurs obligations conventionnelles en déclarant la guerre au Reich hitlérien. Mais la guerre ne s’abattit pas immédiatement sur la France ; il y eut d’abord une « Sitzkrieg », ou « Drôle de Guerre », de huit mois, durant laquelle les deux camps se fusillèrent du regard, comme pour se mettre mutuellement au défi de faire le premier pas.

Presque endormie par cette période d’inaction tendue, la France fut prise au dépourvu lorsque, le vendredi 10 mai 1940, 136 divisions allemandes – dont des unités blindées commandées par Erwin Rommel et Heinz Guderian – frappèrent violemment à l’ouest, plongeant en Hollande et en Belgique, traversant inopinément le Luxembourg et l’impénétrable forêt des Ardennes, avant d’émerger près de Sedan. Deux mille cinq cents avions allemands contrôlèrent le ciel et détruisirent les avions militaires adverses avant même qu’ils ne puissent décoller. Seize mille parachutistes descendirent sur Rotterdam, Leyde et La Haye, tandis que d’autres atterrirent sur l’imposante forteresse d’Eben-Emael pour en amorcer la réduction. La ville française de Nancy fut bombardée.

Les bombardiers britanniques ripostèrent aux Allemands qui traversaient la Meuse près de Sedan, mais plusieurs furent abattus par la Luftwaffe et les canons antiaériens. Une tentative désespérée des Français pour bloquer la percée fut repoussée. Tandis que les unités françaises se retiraient, le Corps expéditionnaire britannique (BEF) fit de même. Un fossé se creusa entre les deux Alliés.

La Hollande capitula le 15 mai. Deux jours plus tard, les Allemands prenaient Bruxelles, bien que les troupes belges continuassent de résister ailleurs dans le pays. Le 21 mai, les Allemands avaient atteint la Manche et l’embouchure de la Somme. Les forces françaises et britanniques étaient effectivement divisées, et la pression allemande commença à repousser les restes du Corps expéditionnaire belge vers la ville côtière de Dunkerque.

Démantèlement de la ligne Maginot française

Le 15 mai, l’une des petites forteresses de la ligne Maginot à La Ferté, dans le secteur de Montmédy, non loin de Sedan, fut la première à tomber. Les 104 défenseurs furent la cible d’une attaque foudroyante menée par des éléments de la 71e division d’infanterie allemande. Soumis aux bombardements de canons antiaériens de 88 mm et de mortiers lourds de 210 mm, le petit ouvrage faillit être réduit à néant, mais une contre-attaque d’infanterie repoussa les assaillants. L’assaut allemand fut cependant implacable et, le 19 mai, tous les vaillants défenseurs du fort avaient été tués, leur forteresse devenant leur tombeau.

Les Allemands commencèrent ensuite à démanteler systématiquement la ligne Maginot. Début juin, six forteresses mineures au nord, dans les secteurs de l’Escaut, de Maubeuge et de Montmédy, tombèrent aux mains des Allemands.

Pour sauver ses forces, le général Maxime Weygand, qui avait remplacé Gamelin comme commandant en chef le 19 mai, ordonna un repli général, privant la partie nord de la ligne Maginot d’une grande partie de ses forces d’intervalle vitales. Dans la nuit du 12 juin, les Français abandonnèrent les casemates et les forteresses du secteur de Montmédy aux Allemands qui approchaient ; de nouvelles avancées allemandes au cours des jours suivants conduisirent à de nouveaux abandons. Le général Charles-Marie Condé, commandant la 3e armée française, ordonna la fin de la retraite et la résistance des forteresses. Bien que bombardés intensivement par les Allemands, les

Pendant ce temps, la situation stratégique pour toute la France se détériorait d’heure en heure. Fin mai, le BEF avait été repoussé par la mer à Dunkerque. Le mastodonte allemand s’orientait désormais vers le sud, en direction de Paris, écrasant toute opposition. Le général Weygand était à court d’options pour contenir l’assaut allemand. Il ne disposait que de 60 divisions pour contenir une force ennemie écrasante. La digue cédait en de nombreux points, et la France ne disposait que de peu de moyens pour endiguer le flot. La seule source de troupes fraîches était celle affectée aux missions d’intervalle le long de la ligne Maginot. Weygand commença à les retirer et à les déployer dans les brèches toujours plus larges des lignes de front. Sans ces troupes, les forts de la ligne Maginot étaient condamnés.

Chutes de Paris

Dans le secteur de La Crusnes, entre Longuyon et Longwy, la grande forteresse de Fermont fut attaquée par les forces allemandes le 11 juin. Là, à environ 40 kilomètres au nord de Verdun, 19 officiers et 553 hommes se tinrent debout devant leurs canons et opérèrent une vaillante défense contre l’encerclement ennemi, sachant que leurs troupes d’intervalle étaient parties et que les renforts ne viendraient pas à leur secours. Un canon allemand de 88 mm fut déployé et tira obus sur obus en un seul point à l’arrière de la forteresse, à la manière d’un marteau-piqueur. Finalement, les tirs répétés transpercèrent le béton et faillirent faire exploser un magasin rempli d’obus de 75 mm. Les artilleurs allemands cessèrent inexplicablement le feu. Cette nuit-là, les défenseurs colmatèrent le trou dans leur bunker avec des plaques de fer et du béton frais et attendirent le prochain assaut.

Pendant trois jours encore, même après la chute de Paris le 14, Fermont resta sous l’assaut ennemi, mais refusa de céder. Finalement, les Allemands encerclèrent la forteresse avec six batteries d’artillerie de 105 mm, deux batteries de 88 mm, trois mortiers de 210 mm et quatre mortiers de 305 mm. Pendant deux heures, le matin du 21 juin, les obus allemands arrosèrent la forteresse impuissante, mais lorsque l’infanterie allemande tenta de prendre d’assaut la position, elle fut accueillie par une pluie de tirs meurtriers provenant des sabords. Plus tard dans la journée, les Allemands, sous un drapeau blanc, demandèrent un bref cessez-le-feu afin de récupérer leurs pertes. Le commandant français, le capitaine Daniel Aubert, accepta. Les attaquants avaient déploré environ 80 morts ou blessés ; les Français comptaient un blessé et un tué.

Bien que leurs communications avec le monde extérieur aient été coupées, les défenseurs de Fermont ont résisté jusqu’à ce que la France accepte les termes d’un armistice avec l’Allemagne le 22 juin. Ce n’est qu’après avoir reçu l’ordre écrit de son supérieur d’abandonner la forteresse et d’être fait prisonnier par l’ennemi qu’Aubert et ses hommes ont quitté leur forteresse meurtrie et meurtrie, le drapeau tricolore français flottant à la tête de leur fière colonne.

L’un des deux ouvrages majeurs du secteur fortifié de Rohrbach, la forteresse du Simserhof, située près de Bitche, était sous le commandement du lieutenant-colonel Raoul Bonlarron et comptait 28 officiers et 792 hommes. Le 12 juin, les troupes d’intervalle gardant le Simserhof se retirèrent et les Allemands commencèrent à s’infiltrer dans la zone. Comprenant que lui et ses hommes étaient livrés à eux-mêmes, Bonlarron leur annonça : « L’heure est grave pour la France, l’heure est grave pour le Simserhof… Nous nous battrons… Courage ! » (Pour en savoir plus sur l’invasion allemande de la France et les événements qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale, consultez le magazine WWII History .)

La résistance persiste dans le secteur de Boulay

Les Allemands entamèrent leur bombardement d’artillerie habituel et réussirent à détruire un petit ouvrage le 21 juin. Sans troupes d’intervalle pour les arrêter, les 257e et 262e divisions d’infanterie allemandes se déversèrent à l’arrière de l’imposante forteresse et lancèrent leur assaut. Une autre petite forteresse fut victime, mais les canons du gros ouvrage continuèrent de faire feu. Le 25 juin, après avoir tiré quelque 30 000 obus de défi, les canons de Simserhof se turent et les défenseurs se rendirent à contrecœur.

Dans le secteur de Boulay, à l’est de Thionville, la forteresse du Hackenberg fut également le théâtre de combats acharnés et d’une grande bravoure de la part des défenseurs. Plus grande forteresse de toute la ligne Maginot, le Hackenberg comprenait 17 blocs de bataille. Comme les autres forteresses, le Hackenberg subit le retrait de ses troupes d’intervalle le 13 juin et reçut l’ordre de combattre seul jusqu’au bout.

Deux jours plus tard, des patrouilles allemandes avancées commencèrent à sonder les faiblesses, mais leurs efforts ne furent récompensés que par un feu nourri. Les Allemands ne furent pas facilement dissuadés. Le 18, des éléments de la 95e division d’infanterie allemande arrivèrent et commencèrent à pilonner sans relâche Hackenberg avec des barrages d’artillerie continus et lourds. Quatre jours de bombardement n’avaient pas réussi à entamer la forteresse, qui continuait à pilonner l’ennemi de ses propres barrages. Sous un drapeau blanc, un groupe d’officiers allemands exigea la reddition du commandant du fort, Jules Pelletier. Il déclara à l’ennemi qu’il avait reçu l’ordre de se battre jusqu’au bout et que c’était bien ce qu’il comptait faire. Deux jours supplémentaires de bombardements n’apportèrent toujours aucune victoire aux Allemands.

Constatant qu’ils n’arrivaient à rien, les Allemands reportèrent leur attention sur d’autres forteresses de la région, avec des résultats tout aussi mitigés. Seule l’annonce de l’armistice mit fin aux combats. Le 4 juillet, les défenseurs invaincus, convaincus par leurs supérieurs de se rendre, quittèrent Hackenberg et furent faits prisonniers.

Défense contre des probabilités écrasantes

Il en fut ainsi tout au long de la ligne Maginot française, une forteresse après l’autre étant contrainte de se défendre contre des forces insurmontables. Des centaines, voire des milliers, d’histoires d’héroïsme personnel inédites furent écrites dans les salles humides des forts Maginot. Sans la capitulation de la France et les ordres de reddition donnés par les quartiers généraux supérieurs, qui sait combien de temps les vaillants défenseurs auraient pu tenir ? Plus d’un commandant d’ouvrage estimait que ses hommes disposaient de suffisamment de vivres et de munitions pour tenir trois mois supplémentaires.

Certes, les hommes qui ont occupé les forteresses de la ligne Maginot doivent être considérés comme parmi les plus fervents défenseurs de l’honneur français à une époque où les dirigeants de la nation livraient ignominieusement le pays à l’ennemi.

Aujourd’hui, les parties visibles de la Ligne Maginot sont recouvertes de mousse et de lichen. Là où le béton a été déchiré par les munitions, la charpente d’acier suinte de rouille. De larges entailles marquent encore les coupoles d’acier. Pourtant, ces vestiges vieillissants exercent une fascination particulière sur les passionnés de guerre, de fortifications et de courage. Heureusement, 16 des anciennes forteresses ont été rénovées et transformées en attractions touristiques populaires, où des guides expérimentés guident les visiteurs à travers le dédale de tunnels et de galeries souterraines et expliquent les événements d’il y a plus de 60 ans. De nombreuses tourelles et autres équipements ont été remis en état de fonctionnement, et nombre de forteresses abritent également de petits musées.

Parmi les forteresses ouvertes au public, on trouve Fermont, au nord-est de Verdun ; Immerhof, à Hettange-Grande, au nord-est de Metz ; Zeiterholz à Entrange, entre Metz et Verdun ; Hackenberg, au nord-est de Metz ; et Simserhof, au nord-ouest de Mutzig. La plupart ne sont ouvertes qu’au printemps, en été et en automne, et certaines uniquement les week-ends et jours fériés. Quelques-unes sont encore utilisées ou appartiennent à l’armée française, tandis que des dizaines d’autres gisent silencieusement, dépérissant et oubliées dans des champs envahis par la végétation. Cependant, tant que ces sentinelles de béton subsisteront, leurs histoires de courage continueront d’inspirer les futures générations de Français