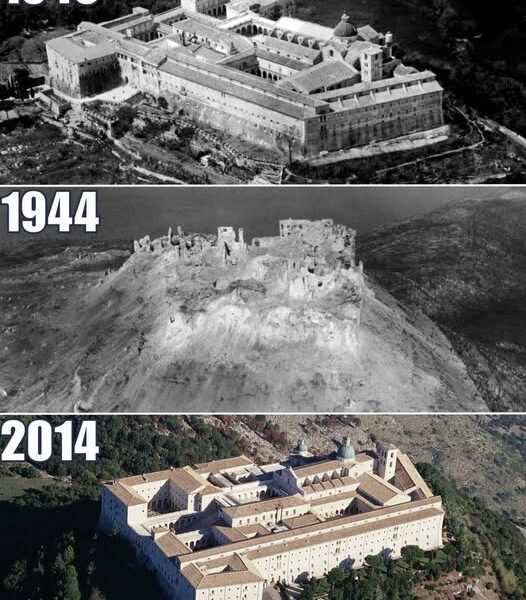

Le 18 mai 1944, les troupes alliées s’emparèrent du Mont-Cassin en Italie, célèbre pour son abbaye historique perchée au sommet d’une colline, après quatre mois de combats acharnés. Les soldats du Corps expéditionnaire français se distinguèrent particulièrement lors de la bataille pour ce point clé de la ligne défensive allemande. Mais leurs honneurs militaires sont aujourd’hui entachés d’accusations de crimes de guerre.

« Le Garigliano est une grande victoire… La France le saura un jour. Elle comprendra. » Le soir de son départ d’Italie en août 1944, le général français Alphonse Juin adressa ces mots à ses officiers, soulignant combien la traversée du Garigliano par ses hommes avait été décisive pour les Alliés. Grâce à cette percée, les Allemands abandonnèrent enfin le Mont-Cassin après quatre mois d’intenses combats. La route de Rome était enfin ouverte. Mais 80 ans plus tard, les vœux sincères du général Juin n’ont pas été exaucés. La campagne d’Italie s’est peu à peu effacée de la mémoire collective.

Après le débarquement en Sicile et en Calabre en septembre 1943, les forces alliées étaient enlisées en Italie. Les Allemands tenaient bon, protégés par la ligne Gustav qui s’étendait sur 150 km à travers la péninsule italienne et barrait la route vers Rome.

« Le Mont Cassin était l’un des bastions du système défensif des armées allemandes. C’était un important point d’observation, leur permettant de contenir les attaques alliées », explique l’historienne Julie Le Gac. « Les Alliés ont tenté par tous les moyens de percer cette ligne, avec des vagues d’assauts comparées à une guerre de tranchées. On l’a surnommée le “Verdun de la Seconde Guerre mondiale”. »

« L’un des exploits militaires les plus brillants de la guerre »

Entre janvier et mai 1944, le Mont Cassin et les défenses de la ligne Gustave furent attaqués à quatre reprises par les forces alliées. La France y déploya des troupes du Corps expéditionnaire français (CEF), composé d’unités de l’armée d’Afrique, des troupes coloniales et des forces françaises libres. « Soixante pour cent de cette armée était composée de soldats coloniaux, principalement nord-africains – Algériens et Marocains, mais aussi Tunisiens », explique Le Gac, auteur de « Vaincre sans gloire : le corps expéditionnaire français en Italie ».

Ces soldats s’étaient déjà distingués au début de l’année 1944. « Le 4e régiment de tirailleurs tunisiens accomplit l’une des plus brillantes actions militaires de la guerre, au prix de pertes énormes », écrivit le général Charles de Gaulle dans ses mémoires. Le régiment s’empara du plateau du Belvédère, près du Mont Cassin, après de violents combats entre le 25 janvier et le 1er février. Malgré cette victoire, la ligne Gustav resta intacte. Le général Juin élabora alors une stratégie audacieuse, choisissant de lancer son attaque par les monts Aurunci, considérés comme infranchissables par les Allemands.

Sa manœuvre offensive s’appuyait sur les compétences de combat en montagne des soldats d’Afrique du Nord, notamment des « Goumiers » marocains, habitués aux terrains accidentés. « C’étaient de véritables sentiers de chèvres. Ils ont réussi à faire passer des divisions transportant tout leur équipement et leurs mitrailleuses sur ces sentiers à dos de mulet. Ces hommes étaient des spécialistes de la montagne. Ce fut un coup d’éclat du général Juin, que je considère comme le plus grand stratège militaire français de la guerre », explique l’historien Jean-Christophe Notin, auteur notamment de La Campagne d’ Italie 1943-1945.

Dix mille Goumiers pénètrent dans les monts Aurunci et éliminent en trois semaines les unités allemandes retranchées, permettant enfin une avancée vers la capitale italienne.

« Les Français, et surtout les Marocains, se sont battus avec acharnement et ont exploité chaque succès en concentrant immédiatement toutes les forces disponibles sur les points les plus vulnérables », écrivait alors le général allemand Albert Kesselring dans ses carnets.

Le 4 juin 1944, les Alliés entrèrent enfin à Rome. Mais cette victoire fut éclipsée par le débarquement allié en Normandie, qui eut lieu deux jours plus tard. « Cela marqua la renaissance des armées françaises, mais elle fut complètement oubliée. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens sachent ce que signifie Garigliano », explique Notin.

Viols collectifs

En Italie, en revanche, l’implication du corps expéditionnaire français est encore vivace, mais pour ses actes criminels. Un terme générique les désigne même : « marocchinate », ou « actes des Marocains ». Il fait référence aux viols collectifs commis par des soldats de l’armée française entre avril et juin 1944 dans la région de la Ciociara, au sud-est de Rome. Ces crimes de guerre furent attribués, comme le terme le suggère, aux goumiers marocains du CEF – bien qu’un seul de ces soldats ait été ultérieurement condamné pour de telles accusations.

L’écrivain britannique Norman Lewis, alors officier sur le front du Mont Cassin, décrit les violences dans son livre « Naples 44 » paru en 1978 : « Les troupes coloniales françaises sont à nouveau en proie à des violences. Chaque fois qu’elles prennent une ville ou un village, la population est violée. » Le film « La Ciociara » de Vittorio De Sica, sorti en 1960, s’inspire également de ces événements. Adapté du roman d’Alberto Moravia et mettant en vedette Sophia Loren dans le rôle-titre, récompensé par un Oscar, il raconte la tragédie d’une mère et de sa fille violées par des goumiers marocains.

Dans son livre, Le Gac examine cette question hautement sensible. « Ces crimes étaient d’une ampleur considérable », note-t-elle.

L’historienne estime qu’entre 3 000 et 5 000 viols ont été commis par le CEF durant toute la campagne d’Italie, bien que ce chiffre fasse l’objet de débats parmi les chercheurs. Elle souligne que, par le passé, et encore aujourd’hui, les femmes ont été perçues comme un « butin de guerre ». Selon Le Gac, ces viols de masse s’expliquent par « l’extrême violence des combats », entraînant des traumatismes psychologiques chez les combattants, mais aussi par une chaîne de commandement défaillante et une « supervision insuffisante ».

Au sein de la population italienne, la rumeur courait que le général Juin avait accordé à ses soldats une permission de 50 heures après la bataille, leur donnant ainsi le feu vert pour s’en prendre à la population locale. Mais aucune trace d’un tel ordre n’a jamais été retrouvée, comme l’explique Le Gac : « Après que les associations de victimes de guerre eurent prétendu avoir trouvé un ordre écrit, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un faux. De toute façon, ce ne sont pas des ordres écrits, et je n’y crois pas vraiment. »

Pour ces violences sexuelles, 207 soldats du CEF ont été déférés devant les tribunaux militaires français. Au total, 156 soldats ont été condamnés (87 Marocains, 51 Algériens, 12 Français, trois Tunisiens, trois Malgaches), mais un seul d’entre eux a été identifié comme étant un Goumier marocain.

Pour Le Gac, cela pourrait signifier une justice expéditive. Outre ces condamnations, 28 soldats dont l’appartenance à une unité est inconnue ont été exécutés.

Notin se souvient d’avoir discuté de ce sujet avec des vétérans de la campagne d’Italie : « La plupart du temps, les coupables étaient fusillés directement ou, plus cruellement, on leur ordonnait de quitter les lignes françaises, sans armes, et de marcher vers les Allemands. C’est ainsi qu’ils étaient tués. »

Mais Notin estime également que les soldats marocains étaient des coupables faciles à prendre en charge. Selon lui, ils étaient loin d’être les seuls auteurs d’atrocités et étaient également victimes de racisme : « Les Italiens ont déployé une importante propagande pour dénigrer les vainqueurs en les présentant comme des hommes ignorants et grossiers. » Après la Première Guerre mondiale, une campagne de propagande, connue dans la presse anglophone sous le nom de « Black Horror on the Rhine », a également été lancée en Allemagne contre la présence en Rhénanie de soldats des colonies françaises, rappelle Notin.

Notin ne nie cependant pas la réalité de ces viols de masse, qu’il estime entre 300 et 1 000 : « Quand j’ai écrit mon livre, on m’a demandé si j’étais sûr de vouloir en parler, mais si l’on veut rendre hommage aux combattants, il faut raconter tous les faits. Si on les passe sous silence, c’est comme si on en était complice et qu’on les approuvait. »

Exploitation par l’extrême droite italienne

Quatre-vingts ans après les événements, le sujet reste controversé en Italie. En 2018, une stèle rendant hommage à 175 soldats du CEF tombés au combat a été vandalisée dans le village de Pontecorvo, près du Mont Cassin. Trois ans plus tard, le pape François a été critiqué pour sa visite à Rome dans un cimetière militaire français où reposent 1 200 soldats morts pendant la campagne d’Italie, dont des goumiers marocains.

La France a indemnisé près de 1 500 victimes, mais n’a pas présenté d’excuses pour les viols de masse. Les Italiens réclament toujours justice, notamment des membres de l’ Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate (« Association nationale des victimes de la Marocchinate »). « Malheureusement, ces initiatives sont fortement politisées », déclare Camilla Giantomasso, chercheuse à l’Université de Rome et auteure d’une thèse sur la mémoire de la Marocchinate . « Ce sont des propositions idéologiques qui ne trouvent un terreau fertile que dans les partis d’extrême droite qui considèrent les troupes africaines comme des boucs émissaires, alors que la responsabilité devrait en réalité être étendue aux troupes franco-européennes et aux Alliés en général, et comprise dans le contexte global de la guerre. »

En 2023, le sénateur Andrea De Priamo, membre des Frères d’Italie, parti du Premier ministre d’extrême droite Giorgia Meloni, a présenté un projet de loi visant à instaurer une journée nationale de commémoration des victimes de viols en temps de guerre. La loi avance même le chiffre de 60 000 victimes de viols, un chiffre contesté par les historiens.

« Dans la logique des partis d’extrême droite, cette commémoration est particulièrement utile car, au final, les responsables de ce qui s’est passé ont toujours été identifiés comme des “Marocains” – autrement dit, des personnes de couleur non occidentales », explique Giantomasso. « Ils n’hésitent pas à associer cela aux migrants africains actuels qui, à leurs yeux, semblent extrêmement dangereux, précisément en raison de ce passé. Malheureusement, bien que cette vision soit anachronique et manque de rigueur historique, elle trouve un écho auprès de nombreuses personnes qui refusent d’approfondir la réalité et se limitent à une lecture superficielle du phénomène. »

Pour Giantomasso, ces événements restent « un souvenir conflictuel et difficile ». Mais comme le souligne l’historien canadien Matthew Chippin, auteur d’une thèse intitulée « Les Marocains en Italie : une étude des violences sexuelles dans l’histoire », ces crimes de guerre, longtemps négligés, font de plus en plus l’objet d’études.

Il s’agit d’une question complexe qui mérite une étude plus approfondie, selon Chippin, chercheur à l’Université de Leeds. Les événements qui ont donné naissance au terme « Marocchinat », explique-t-il, « ne concernent pas seulement les victimes et les agresseurs, mais deux peuples marginalisés. D’un côté, les Italiens, qui ont terriblement souffert pendant la guerre, et de l’autre, les Marocains, traités comme des primitifs et souvent méprisés. »